Accueil > 03 - HISTORY - HISTOIRE > 4ème chapitre : Révolutions prolétariennes jusqu’à la deuxième guerre mondiale > Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?

Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?

mardi 27 décembre 2011, par ,

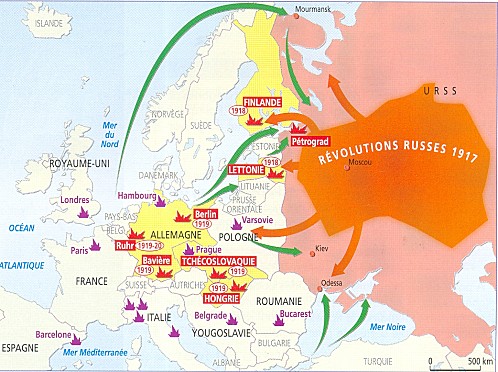

La révolution démarrée en Russie en 1917 est contradictoire, au sens dialectique, et à plus d’un titre. Elle est le produit de l’effondrement de la domination, sociale, politique et économique, des impérialismes européens au bout d’une guerre mondiale féroce et pourtant elle débute sur des bases nationales russes. Elle est portée, dès le début, par l’action de l’infime minorité ouvrière de Russie et pourtant elle est la révolution des paysans et des nationalités opprimées de l’immense empire. Les conseils que mettent en place les ouvriers dès février 1917 sont dominés par des partis bourgeois qui ne veulent pas du tout d’une révolution ouvrière ni d’une direction de la société par les soviets. Abattant le tsarisme et la féodalité, cette révolution de février est incapable de prendre des mesures révolutionnaires bourgeoises parce que les partis bourgeois eux-mêmes craignent trop la révolution pour réaliser leurs propres aspirations bourgeoises. C’est le prolétariat qui se trouve ainsi amené à réaliser les tâches bourgeoises de la révolution en Russie, mais, en même temps, il ne peut se contenter d’en rester là et prend ainsi la tête de la révolution prolétarienne communiste en Europe. Mais cette tâche historique nouvelle, il ne peut certainement pas la réaliser dans la seule Russie. Il faut que plusieurs pays avancés d’Europe triomphent de la bourgeoisie pour que cette révolution devienne réellement socialiste. Et, malheureusement, grâce à la trahison des directions réformistes de la classe ouvrière des pays impérialistes d’Europe qui vont voler au secours de la bourgeoisie, le prolétariat des pays les plus avancés, tout en prenant le chemin de la révolution, en constituant ses soviets, en s’affrontant à l’Etat bourgeois, est dans l’incapacité de prendre le pouvoir pour lui-même dans toute l’Europe. Les révolutions finlandaise, autrichienne, allemande, hongroise et italienne échouent. Du coup, les débuts de soulèvement du prolétariat en Angleterre et en France reculent. Le prolétariat est isolé en Russie. Il tient le pouvoir dans le seul espoir d’un renouveau de la révolution en Europe et dans le reste du monde. Mais les forces prolétariennes, isolées dans le monde, se heurtent à l’arriération du pays, à l’épuisement suite à une guerre civile féroce, à l’effondrement économique, au découragement social et politique qui lamine la génération révolutionnaire. L’échec de la révolution prolétarienne en Europe ne provient pas d’une incapacité du prolétariat des pays riches de faire la révolution, mais de la trahison de sa direction politique et, en dehors de Russie, de l’inexistence d’une direction de rechange préparée et instruite de ses tâches. Le principal résultat de cet échec sera la bureaucratisation de l’Etat ouvrier russe due à l’effondrement de la participation ouvrière dans les soviets d’un prolétariat écrasé sous la lourde tâche de battre tous les impérialisme coalisés, d’exercer toutes les tâches de direction d’un Etat à cet échelle et de tenir et de développer un pays arriéré et isolé. Il convient de redire que jamais au grand jamais les communistes russes n’avaient pensé construire le socialisme dans un seul pays, idée absurde et réactionnaire qui sera le drapeau politique des bureaucrates.

Voilà comment Lénine exprime cette dialectique dans "La troisième internationale et sa place dans l’Histoire" :

"Comment a-t-il pu se faire que le premier pays qui ait réalisé la dictature du prolétariat et fondé la République soviétique, ait été un des pays les plus arriérés de l’Europe ? Nous ne risquons guère de nous tromper, en disant que justement cette contradiction entre le retard de la Russie et le « bond » effectué par elle, pardessus la démocratie bourgeoise, vers la forme supérieure du démocratisme, vers la démocratie soviétique ou prolétarienne, justement cette contradiction a été (en plus des pratiques opportunistes et des préjugés philistins qui pesaient sur la plupart des chefs socialistes) une des raisons qui ont rendu particulièrement difficile ou retardé en Occident la compréhension du rôle des Soviets.

Les masses ouvrières de tous les pays ont saisi d’instinct l’importance des Soviets comme arme de lutte du prolétariat et ferme de l’Etat prolétarien. Mais les « chefs » corrompus par l’opportunisme ont continué, et continuent de vouer un culte à la démocratie bourgeoise en l’appelant « démocratie » en général.

Faut-il s’étonner que la réalisation de la dictature prolétarienne ait révélé avant tout cette « contradiction » entre le retard de la Russie et le « bond » effectué par elle par-dessus la démocratie bourgeoise ? Il eût été étonnant si l’histoire nous gratifiait d’une nouvelle forme de démocratie sans entraîner une série de contradictions.

Tout marxiste, voire toute personne initiée à la science moderne, en général, si on lui posait cette question : « Le passage égal ou harmonieux et proportionnel des divers pays capitalistes à la dictature du prolétariat est-il possible ? » — répondra sans doute par la négative. Ni égalité de développement, ni harmonie, ni proportionnalité n’ont jamais existé et ne pouvaient exister dans le monde capitaliste. Chaque pays a fait ressortir avec un singulier relief tel ou tel autre côté, tel trait ou ensemble de particularités du capitalisme et du mouvement ouvrier. Le processus de développement était inégal."

Pendant les mois de février à octobre 1917, les soviets, les comités, les coordinations, les meetings ont été une véritable université politique du prolétariat de Russie, sans laquelle rien n’aurait été possible ensuite.

La perspective de la révolution russe n’a pas été découverte en 1917 et n’est pas un produit du hasard. Lénine et Trotsky, chacun à sa manière, la défendaient depuis de longues années. Lorsqu’en 1916, le prolétariat irlandais participait à Dublin à la révolution nationale contre l’impérialisme anglais, ce premier soulèvement révolutionnaire en Europe en pleine guerre mondiale soulevait la critique de certains révolutionnaires qui condamnaient la politique du leader communiste James Connolly d’alliance des forces prolétariennes et des forces petites bourgeoises nationalistes (mais une alliance révolutionnaire dans laquelle le prolétariat conservait son indépendance politique, organisationnelle et même militaire). Lénine y répondait en juillet 1916 :

« Croire que la révolution socialiste soit concevable sans explosions révolutionnaire d’une partie de la petite bourgeoisie avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes politiquement inconscientes, contre le joug seigneurial, clérical, monarchiste, national, etc…, c’est répudier la révolution sociale. C’est s’imaginer qu’une armée prendra position en un lieu donné et dira : « Nous sommes pour le socialisme » et qu’une autre, en un autre lieu, dira : « Nous sommes pour l’impérialisme », et que ce sera alors la révolution sociale ! C’est seulement en procédant de ce point de vue pédantesque et ridicule qu’on pouvait qualifier injurieusement de « putsch » l’insurrection irlandaise. Quiconque attend une révolution sociale « pure » ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. (…) La Révolution russe de 1905 a été une révolution démocratique bourgeoise Elle a consisté en une série de batailles livrées par toutes les classes, groupes et éléments mécontents de la population. (…) Objectivement, le mouvement des masses ébranlait le tsarisme et frayait la voie à la démocratie, et c’est pourquoi les ouvriers conscients étaient à la tête. La révolution socialiste en Europe ne peut pas être autre chose que l’explosion de la lutte des opprimés et mécontents de toute espèce. Des éléments de la petite bourgeoisie et des ouvriers arriérés y participeront inévitablement – sans cette participation, la lutte de masse n’est pas possible, aucune révolution n’est possible – et, tout aussi inévitablement, ils apporteront au mouvement leurs préjugés, leurs fantaisies réactionnaires, leurs faiblesses et leurs erreurs. Mais, objectivement, ils s’attaqueront au capital. »

Léon Trotsky écrit :

"Le fait que le prolétariat soit arrivé au pouvoir pour la première fois dans un pays aussi arriéré que l’ancienne Russie tsariste n’apparaît mystérieux qu’à première vue ; en réalité, cela est tout à fait logique. On pouvait le prévoir et on l’a prévu. Plus encore : sur la perspective de ce fait, les révolutionnaires marxistes édifièrent leur stratégie longtemps avant les événements décisifs.

L’explication première est la plus générale : la Russie est un pays arriéré mais elle n’est seulement qu’une partie de l’économie mondiale, qu’un élément du système capitaliste mondial. En ce sens, Lénine a résolu l’énigme de la révolution russe par la formule lapidaire : « la chaîne s’est rompue à son maillon le plus faible ».

Une illustration nette : la grande guerre, issue des contradictions de l’impérialisme mondial, entraîna dans son tourbillon des pays qui se trouvaient à des étapes différentes de développement, mais elle posa les mêmes exigences à tous les participants. Il est clair que les charges de la guerre devaient être particulièrement insupportables pour les pays les plus arriérés. La Russie fut la première contrainte à céder le terrain. Mais pour se détacher de la guerre, le peuple russe devait abattre les classes dirigeantes. Ainsi, la chaîne de la guerre se rompit à son plus faible chaînon.

Mais la guerre n’est pas une catastrophe venue du dehors comme un tremblement de terre. C’est, pour parler avec le vieux Clausewitz, la continuation de la politique par d’autres moyens.

Pendant la guerre, les tendances principales du système impérialiste du temps de « paix » ne firent que s’extérioriser plus crûment. Plus hautes sont les forces productives générales, plus tendue la concurrence mondiale, plus aigus les antagonismes, plus effrénée la course aux armements, et d’autant plus pénible est la situation pour les participants les plus faibles. C’est précisément pourquoi les pays arriérés occupent les premières places dans la série des écroulements. La chaîne du capitalisme mondial a toujours tendance à se rompre au chaînon le plus faible.

Si, à la suite de quelques conditions extraordinaires ou extraordinairement défavorables (par exemple, une intervention militaire victorieuse de l’extérieur ou des fautes irréparables du gouvernement soviétique lui-même), le capitalisme russe était rétabli sur l’immense territoire soviétique, en même temps que lui serait aussi inévitablement rétablie son insuffisance historique, et lui même serait bientôt à nouveau la victime des mêmes contradictions qui le conduisirent en 1917 à l’explosion. Aucune recette tactique n’aurait pu donner la vie à la révolution d’Octobre si la Russie ne l’avait portée dans son corps. Le parti révolutionnaire ne peut finalement prétendre pour lui qu’au rôle d’accoucheur qui est obligé d’avoir recours à une opération césarienne.

On pourrait m’objecter : « vos considérations générales peuvent suffisamment expliquer pourquoi la vieille Russie – ce pays où le capitalisme arriéré reposant sur une paysannerie misérable était couronné par une noblesse parasitaire et une monarchie putréfiée – devait faire naufrage. Mais dans l’image de la chaîne et du plus faible maillon, il manque toujours encore la clé de l’énigme proprement dite : comment, dans un pays arriéré, la révolution socialiste pouvait-elle triompher ? Mais l’histoire connaît beaucoup d’exemples de décadence de pays et de cultures, avec l’écroulement simultané des vieilles classes, où il ne s’est trouvé aucune relève progressive. L’écroulement de la vieille Russie aurait dû à première vue transformer le pays en une colonie capitaliste plutôt qu’en un Etat socialiste. »

Cette objection est très intéressante. Elle nous mène directement au cœur de tout le problème. Et cependant cette objection est viciée, je dirais dépourvue de proportion interne. D’une part, elle provient d’une conception exagérée en ce qui concerne le retard de la Russie ; d’autre part d’une fausse conception théorique en ce qui concerne le phénomène du retard historique en général.

Les êtres vivants, entre autres, les hommes naturellement aussi, traversent suivant leur âge des stades de développement semblables. Chez un enfant normal de 5 ans, on trouve une certaine correspondance entre le poids, le tour de taille et les organes internes. Mais il en est déjà autrement avec la conscience humaine. A la différence de l’anatomie et de la physiologie, la psychologie, celle de l’individu comme celle de la collectivité, se distingue par l’extraordinaire capacité d’assimilation, la souplesse et l’élasticité : en cela même consiste aussi l’avantage aristocratique de l’homme sur sa parenté zoologique la plus proche de l’espèce des singes. La conscience, souple et susceptible d’assimiler, confère comme condition nécessaire du progrès historique aux « organismes » dits sociaux, à la différence des organismes réels, c’est-à-dire biologiques, une extraordinaire variabilité de la structure interne. Dans le développement des nations et des Etats, des Etats capitalistes en particulier, il n’y a ni similitude, ni uniformité. Différents degrés de culture, et même leurs pôles se rapprochent et se combinent assez souvent dans la vie d’un seul et même pays.

N’oublions pas, chers auditeurs, que le retard historique est une notion relative. S’il y a des pays arriérés et avancés, il y a aussi une action réciproque entre eux. Il y a la pression des pays avancés sur les retardataires. Il y a la nécessité pour les pays arriérés de rejoindre les pays progressistes, de leur emprunter la technique, la science, etc. Ainsi surgit un type combiné du développement : des traits de retard s’accouplent au dernier mot de la technique mondiale et de la pensée mondiale. Enfin, les pays historiquement arriérés, pour surmonter leur retard, sont parfois contraints de dépasser les autres.

Dans certaines conditions, la souplesse de la conscience collective donne la possibilité d’atteindre sur l’arène sociale le résultat que l’on appelle, dans la psychologie individuelle, la « compensation ». Dans ce sens, on peut dire que la révolution d’Octobre fut pour les peuples de Russie un moyen héroïque de surmonter leur propre infériorité économique et culturelle.

Mais passons sur ces généralisations historico-politiques, peut-être un peu trop abstraites, pour poser la même question sous une forme plus concrète, c’est-à-dire à travers les faits économiques vivants. Le retard de la Russie au XXe siècle s’exprime le plus clairement ainsi : l’industrie occupe dans le pays une place minime en comparaison du village, le prolétariat en comparaison de la paysannerie. Dans l’ensemble, cela signifie une basse productivité du travail national. Il suffit de dire qu’à la veille de la guerre, lorsque la Russie tsariste avait atteint le sommet de sa prospérité, le revenu national était 8 à 10 fois plus bas qu’aux Etats-Unis. Cela exprime numériquement « l’amplitude » du retard, si l’on peut en général se servir du mot amplitude en ce qui concerne le retard.

En même temps, la loi du développement combiné s’exprime dans le domaine économique à chaque pas dans les phénomènes simples comme dans les phénomènes complexes. Presque sans routes nationales, la Russie se vit obligée de construire des chemins de fer. Sans être passée par l’artisanat européen et la manufacture, la Russie passa directement aux entreprises mécaniques. Sauter les étapes intermédiaires, tel est le sort des pays arriérés.

Tandis que l’économie paysanne restait fréquemment au niveau du XVIIe siècle, l’industrie de la Russie, si ce n’est par sa capacité du moins par son type, se trouvait au niveau des pays avancés et dépassait ceux-ci sous maints rapports. Il suffit de dire que les entreprises géantes de plus de mille ouvriers occupaient aux Etats-Unis moins de 18% du total des ouvriers industriels, contre plus de 41% en Russie. Ce fait se laisse mal concilier avec la conception banale du retard économique de la Russie. Toutefois, il ne contredit pas le retard : il le complète dialectiquement.

La structure de classe du pays portait aussi le même caractère contradictoire. Le capital financier de l’Europe industrialisa l’économie russe à un rythme accéléré. La bourgeoisie industrielle acquit aussitôt un caractère de grand capitalisme, ennemi du peuple. De plus, les actionnaires étrangers vivaient hors du pays. Par contre, les ouvriers étaient bien entendu des Russes. Une bourgeoisie russe numériquement faible qui n’avait aucune racine nationale se trouvait de cette manière opposée à un prolétariat relativement fort, avec de puissantes et profondes racines dans le peuple.

Au caractère révolutionnaire du prolétariat contribua le fait que la Russie, précisément comme pays arriéré obligé de rejoindre les adversaires, n’était pas arrivée à élaborer un conservatisme social ou politique propre. Comme pays le plus conservateur de l’Europe, et même du monde entier, le plus ancien pays capitaliste, l’Angleterre, me donne raison. Le pays d’Europe le plus libéré du conservatisme pouvait bien être la Russie.

Le prolétariat russe, jeune, frais, résolu, ne constituait cependant toujours qu’une infime minorité de la nation. Les réserves de sa puissance révolutionnaire se trouvaient en dehors du prolétariat même : dans la paysannerie, vivant dans un semi-servage, et dans les nationalités opprimées.

La question agraire constituait la base de la révolution. L’ancien servage étatique-monarchique était doublement insupportable dans les conditions de la nouvelle exploitation capitaliste. La communauté agraire occupait environ 140 millions de déciatines. A trente milles gros propriétaires fonciers dont chacun possédait en moyenne plus de 2000 déciatines revenaient un total de 70 millions de déciatines, c’est-à-dire autant qu’à environ 10 millions de familles paysannes, ou 50 millions d’êtres formant la population agraire. Cette statistique de la terre constituait un programme achevé du soulèvement paysan.

Un noble, Boborkin, écrivit en 1917 au Chambellan Rodzianko, le président de la dernière Douma d’Etat : « Je suis un propriétaire foncier et il ne me vient pas à l’idée que je doive perdre ma terre, et encore pour un but incroyable, pour expérimenter l’enseignement socialiste ». Mais les révolutions ont précisément pour tâche d’accomplir ce qui ne pénètre pas dans les classes dominantes.

A l’automne 1917, presque tout le pays était atteint par le soulèvement paysan. Sur 621 districts de la vieille Russie, 482 – c’est-à-dire 77% – étaient touchés par le mouvement. Le reflet de l’incendie du village illuminait l’arène du soulèvement dans les villes.

Mais la guerre paysanne contre les propriétaires fonciers, allez-vous m’objecter, est un des éléments classiques de la révolution bourgeoise, et pas du tout de la révolution prolétarienne !

Je réponds : tout à fait juste, il en fut ainsi dans le passé ! Mais c’est précisément l’impuissance de vie de la société capitaliste dans un pays historiquement arriéré qui s’exprime en cela même que le soulèvement paysan ne pousse pas en avant les classes bourgeoises de la Russie, mais au contraire les rejette définitivement dans le camp de la réaction. Si la paysannerie ne voulait pas sombrer, il ne lui restait rien d’autre que l’alliance avec le prolétariat industriel. Cette jonction révolutionnaire des deux classes opprimées, Lénine la prévit génialement, et la prépara de longue main.

Si la question agraire avait été résolue courageusement par la bourgeoisie, alors, assurément le prolétariat russe n’aurait nullement pu arriver au pouvoir en 1917. Venue trop tard, tombée précocement en décrépitude, la bourgeoisie russe, cupide et lâche, n’osa cependant pas lever la main contre la propriété féodale. Ainsi, elle remit le pouvoir au prolétariat, et en même temps le droit de disposer du sort de la société bourgeoise.

Afin que l’Etat soviétique se réalise, l’action combinée de deux facteurs de nature historique différente était par conséquent nécessaire : la guerre paysanne, c’est-à-dire un mouvement qui est caractéristique de l’aurore du développement bourgeois, et le soulèvement prolétarien qui annonce le déclin du mouvement bourgeois. En cela même réside le caractère combiné de la Révolution russe.

Qu’il se dresse une fois sur ses pattes de derrière et l’ours paysan devient redoutable dans son emportement. Cependant, il n’est pas en état de donner à son indignation une expression consciente. Il a besoin d’un dirigeant. Pour la première fois dans l’histoire du monde, la paysannerie insurgée a trouvé dans la personne du prolétariat un dirigeant loyal.

4 millions d’ouvriers de l’industrie et des transports dirigeant 100 millions de paysans. Tel fut le rapport naturel et inévitable entre le prolétariat et la paysannerie dans la révolution.

La seconde réserve révolutionnaire du prolétariat était constituée par les nations opprimées, d’ailleurs également à composition paysanne prédominante. Le caractère extensif du développement de l’Etat, qui s’étend comme une tâche de graisse du centre moscovite jusqu’à la périphérie, est étroitement lié au retard historique du pays. A l’Est, il subordonne les populations encore plus arriérées pour mieux étouffer, en s’appuyant sur elles, les nationalités plus développées de l’Ouest. Aux 70 millions de Grands-Russes qui constituaient la masse principale de la population, s’adjoignaient successivement 90 millions d’« allogènes ».

Ainsi se composait l’empire dans la composition duquel la nation dominante ne constituait que 43% de la population, tandis que les autres 57% relevaient de nationalité, de culture et de régime différents. La pression nationale était en Russie incomparablement plus brutale que dans les Etats voisins, et à vrai dire non seulement de ceux qui étaient de l’autre côté de la frontière occidentale, mais aussi de la frontière orientale. Cela conférait au problème national une force explosive énorme.

La bourgeoisie libérale russe ne voulait, ni dans la question nationale, ni dans la question agraire, aller au-delà de certaines atténuations du régime d’oppression et de violence. Les gouvernements « démocratiques » de Milioukov et de Kérensky, qui reflétaient les intérêts de la bourgeoisie et de la bureaucratie grand-russe, se hâtèrent au cours des huit mois de leur existence précisément de le faire comprendre aux nations mécontentes : vous n’obtiendrez que ce que vous arracherez par la force.

Lénine avait très tôt pris en considération l’inévitabilité du développement centrifuge du mouvement national. Le Parti Bolchevik lutta opiniâtrement, pendant des années, pour le droit d’autodétermination des nations, c’est-à-dire pour le droit à la complète séparation étatique. Ce n’est que par cette courageuse position dans la question nationale que le prolétariat russe put gagner peu à peu la confiance des populations opprimées. Le mouvement de libération nationale, comme aussi le mouvement paysan, se tournèrent forcément contre la démocratie officielle, fortifièrent le prolétariat, et se jetèrent dans le lit de l’insurrection d’Octobre.

Ainsi se dévoile peu à peu devant nous l’énigme de l’insurrection prolétarienne dans un pays historiquement arriéré.

Longtemps avant les événements, les révolutionnaires marxistes ont prévu la marche de la révolution et le rôle historique du jeune prolétariat russe. Peut-être me permettra-t-on de donner ici un extrait de mon propre ouvrage sur l’année 1905, Bilan et Perspectives :

« Dans un pays économiquement plus arriéré, le prolétariat peut arriver plus tôt au pouvoir que dans un pays capitaliste progressif…

« La révolution russe crée… des conditions dans lesquelles le pouvoir peut passer (avec la victoire de la révolution, doit passer) au prolétariat même avant que la politique du libéralisme bourgeois ait eu la possibilité de déployer dans toute son ampleur son génie étatique.

« Le sort des intérêts révolutionnaires les plus élémentaires de la paysannerie… se noue au sort de la révolution, c’est-à-dire au sort du prolétariat. Le prolétariat arrivant au pouvoir apparaîtra à la paysannerie comme le libérateur de classe.

« Le prolétariat entre au gouvernement comme un représentant révolutionnaire de la nation, comme dirigeant reconnu du peuple en lutte contre l’absolutisme et la barbarie du servage…

« Le régime prolétarien devra dès le début se prononcer pour la solution de la question agraire à laquelle est liée la question du sort de puissantes masses populaires de la Russie. »

Je me suis permis d’apporter cette citation pour témoigner que la théorie de la révolution d’Octobre présentée aujourd’hui par moi n’est pas une improvisation rapide et ne fut pas construite après coup sous la pression des événements. Non, elle fut émise sous la forme d’un pronostic politique longtemps avant l’insurrection d’Octobre. Vous serez d’accord que la théorie n’a de valeur en général que dans la mesure où elle aide à prévoir le cours du développement et à l’influencer vers ses buts. En cela même consiste, pour parler de façon générale, l’importance inestimable du marxisme comme arme d’orientation sociale et historique. Je regrette que le cadre étroit de l’exposé ne me permette pas d’étendre la citation précédente d’une façon plus large, c’est pourquoi je me contente d’un court résumé de tout l’écrit de l’année 1905.

D’après ses tâches immédiates, la révolution russe est une révolution bourgeoise. Mais la bourgeoisie russe est anti-révolutionnaire. Par conséquent, la victoire de la révolution n’est possible que comme victoire du prolétariat. Or, le prolétariat victorieux ne s’arrêtera pas au programme de la démocratie bourgeoise ; il passera au programme du socialisme. La révolution russe deviendra la première étape de la révolution socialiste mondiale."

Lénine écrit :

"J’ai eu l’occasion de le répéter souvent : en comparaison des pays avancés, il était plus facile aux Russes de commencer la grande Révolution prolétarienne, mais il leur sera plus difficile de la continuer et de la mener jusqu’à la victoire définitive, dans le sens de l’organisation intégrale de la société socialiste.

Il nous a été plus facile de commencer, d’abord parce que le retard politique peu ordinaire — pour l’Europe du XXe siècle — de la monarchie tsariste provoqua un assaut révolutionnaire des masses, d’une rigueur inaccoutumée. En second lieu, le retard de la Russie unissait d’une façon originale la révolution prolétarienne contre la bourgeoisie, à la révolution paysanne contre les grands propriétaires fonciers... En troisième lieu, la révolution de 1905 a fait énormément pour l’éducation politique de la masse des ouvriers et des paysans ; tant pour initier leur avant-garde au "dernier mot" du socialisme d’Occident, que dans le sens de l’action révolutionnaire des masses.

Sans cette "répétition générale" de 1905, les révolutions de 1917, bourgeoise en février, prolétarienne en octobre, n’eussent pas été possibles. En quatrième lieu, la situation géographique de la Russie lui a permis plus longtemps qu’aux autres pays de tenir, en dépit de la supériorité extérieure des pays capitalistes avancés. (...)"

Lénine, La IIIe Internationale et sa place dans l’histoire, 15 avril 1919.

" Pour quiconque réfléchissait aux prémisses économiques d’une révolution socialiste en Europe, il était évident qu’il est bien plus difficile de commencer la révolution en Europe et bien plus facile de la commencer chez nous, mais qu’ici il sera plus difficile de la continuer..."

Extrait du Rapport de Lénine sur la guerre et la paix au VIIe Congrès du Parti, mars 1918.

Au bout de la vague révolutionnaire, en 1920, Lénine écrivait :

« Les succès obtenus par le pouvoir des Soviets sont colossaux. Lorsqu’il y a trois ans nous posions la question du rôle et des conditions de la victoire de la révolution prolétarienne en Russie, nous disions toujours nettement que cette victoire ne pouvait être solide qu’à condition d’être soutenue par une révolution prolétarienne en Occident, et que notre Révolution ne pouvait être justement appréciée que du point de vue international. Afin d’obtenir que notre victoire soit solide nous devons obtenir la victoire de la révolution prolétarienne dans tous les pays, ou du moins dans quelques-uns des principaux pays capitalistes. Après trois ans de lutte acharnée, nous voyons dans quelle mesure nos prédictions se sont vérifiées et dans quelle mesure elles ne se sont pas vérifiées.

Elles ne se sont pas vérifiées en ce sens que la question n’a pas reçu de solution rapide et simple. Bien sûr, aucun de nous ne s’attendait à voir durer trois ans une lutte aussi inégale que celle de la Russie contre toutes les puissances capitalistes du monde. Si nos prédictions ne se sont pas vérifiées purement et simplement, rapidement et directement, elles se sont vérifiées cependant dans la mesure où nous avons reçu l’essentiel, car l’essentiel était de conserver au pouvoir du prolétariat et à la république soviétiste la possibilité d’exister, même dans le cas où se ferait attendre la révolution socialiste dans le reste de l’univers. Et, à ce point de vue, il faut dire que notre situation internationale actuelle donne la meilleure et la plus exacte confirmation de tous nos calculs et de toute notre politique.

Inutile de prouver qu’aucune comparaison n’était à établir entre les forces militaires de la république soviétique RSFSR et celles de toutes les puissances capitalistes. Nous étions bien des dizaines et des centaines de fois plus faibles qu’elles : néanmoins, après trois ans de guerre, nous avons forcé presque tous ces États à renoncer à toute idée d’intervention. C’est-à-dire que ce qui, il y a trois ans, la guerre impérialiste n’étant pas encore finie, nous sembla possible, à savoir la prolongation durable d’une situation sans décision définitive de part ou d’autre, s’est produit. Mais pour quelle cause ? Ce n’est point que nous ayons été militairement plus forts et l’Entente plus faible. C’est seulement que pendant tout ce temps la dislocation intérieure n’a fait que croître dans les États de l’Entente, tandis que croissait chez nous l’affermissement intérieur, et la guerre sert de confirmation et de pleuve à cette vérité. L’Entente n’a pas pu nous combattre avec ses propres troupes. Les ouvriers et les paysans des pays capitalistes n’ont pas pu être forcés de marcher contre nous. De la guerre impérialiste, les États bourgeois ont réussi à sortir bourgeois. Ils ont réussi à remettre et à reculer la crise qui les menaçait immédiatement, mais ils ont ruiné leur situation dans sa racine à un tel point que, malgré leurs forces armées gigantesques, ils ont dû reconnaître, après trois ans, leur impuissance à étrangler la Russie soviétiste, presque dénuée de forces militaires. Ainsi s’est trouvée confirmée dans sa base notre politique avec nos prévisions, et nous avons eu pour alliés réels les masses opprimées de tous les États capitalistes, puisque ces masses ont fait échouer la guerre. Sans obtenir la victoire universelle, la seule solide pour nous, nous avons conquis une situation dans laquelle nous pouvons exister côte à côte avec les puissances impérialistes, obligées aujourd’hui d’entrer en relations commerciales avec nous. Au cours de cette lutte, nous avons conquis le droit à l’existence indépendante.

Ainsi, lorsque nous jetons un regard sur l’ensemble de notre situation internationale, nous voyons que nous, avons obtenu des succès énormes, nous avons non seulement un répit mais quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un répit, c’était pour nous un court espace de temps pendant lequel les puissances impérialistes avaient maintes occasions de reprendre plus violemment encore la guerre. Aujourd’hui, nous ne nous permettons certes point de nier la possibilité d’une intervention militaire des États capitalistes. Nous devons absolument maintenir notre capacité de défense. Mais si nous considérons les conditions dans lesquelles nous avons brisé toutes les tentatives de la contre-révolution russe et obtenu la conclusion formelle de la paix avec tous les États de l’Ouest, il est clair que nous n’avons pas seulement un répit ; nous avons une période nouvelle où nous avons conquis notre droit à l’existence internationale parmi les États capitalistes. La situation intérieure des États capitalistes les plus puissants n’a permis à aucun d’eux de lancer contre la Russie son armée ; c’est la preuve qu’à l’intérieur de ces États la Révolution mûrit et ne leur permet plus de triompher de nous aussi vite qu’ils pourraient le faire. Pendant ces trois ans, le sol russe a vu des armées anglaises, françaises, japonaises. Pas de doute que le moindre effort de ces trois puissances aurait largement suffi pour nous vaincre en l’espace de quelques mois, sinon de quelques semaines. Si nous avons résisté à cette attaque, c’est grâce à la démobilisation des troupes françaises, et à la fermentation commençante des Anglais et des Japonais. »

Lénine

Extraits de « Notre situation extérieure et intérieure et les tâches du parti »

Conférence de la province de Moscou du Parti Communiste (bolchevik) de Russie

21 novembre 1920

Et Trotsky :

« C’est avec mélancolie et regret que la bourgeoisie du monde entier se rappelle les jours d’antan. Tous les fondements de la politique internationale ou intérieure sont bouleversés ou ébranlés. Pour le monde des exploiteurs demain est gros d’orages. La guerre impérialiste a achevé de détruire le vieux système des alliances et des assurances mutuelles sur lequel étaient basés l’équilibre international et la paix armée. Aucun équilibre nouveau ne résulte de la paix de Versailles.

La Russie d’abord, ensuite l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne ont été jetées hors de la lice. Ces puissances de premier ordre, qui avaient occupé la première place parmi les pirates de l’impérialisme mondial, sont devenues elles-mêmes les victimes du pillage et ont été livrées au démembrement. Devant l’impérialisme vainqueur de l’Entente s’est ouvert un champ illimité d’exploitation coloniale, commençant au Rhin, embrassant toute l’Europe centrale et orientale, pour finir à l’Océan Pacifique. Est-ce que le Congo, la Syrie, l’Egypte et le Mexique peuvent entrer en comparaison avec les steppes, les forêts et les montagnes de la Russie, avec les forces ouvrières, avec les ouvriers qualifiés de l’Allemagne ? Le nouveau programme colonial des vainqueurs était bien simple : renverser la république prolétarienne en Russie, faire main basse sur nos matières premières, accaparer la main-d’œuvre allemande, le charbon allemand, imposer à l’entrepreneur allemand le rôle de garde-chiourme et avoir à leur disposition les marchandises ainsi obtenues ainsi que les revenus des entreprises. Le projet « d’organiser l’Europe » qui avait été conçu par l’impérialisme allemand à l’époque de ses succès militaires, a été repris par l’Entente victorieuse. En traduisant à la barre des accusés les chenapans de l’empire allemand les gouvernements de l’Entente les considèrent bien comme leurs pairs.

Mais même dans le camp des vainqueurs il y a des vaincus.

Enivrée par son chauvinisme et par ses victoires, la bourgeoisie française se voit déjà maîtresse de l’Europe. En réalité jamais la France n’a été à tous les points de vue dans une dépendance plus servile vis-à-vis de ses rivales plus puissantes, l’Angleterre et l’Amérique. La France prescrit à la Belgique un programme économique et militaire, et transforme sa faible alliée en province vassale, mais, vis-à-vis de l’Angleterre, elle joue, en plus grand, le rôle de la Belgique. Pour le moment les impérialistes anglais laissent aux usuriers français le soin de se faire justice dans les limites continentales qui leur sont assignées, faisant ainsi retomber sur la France l’indignation des travailleurs de l’Europe et de l’Angleterre même. La puissance de la France, saignée à blanc et ruinée, n’est qu’apparente et factice ; un jour plus tôt ou plus tard les social-patriotes français seront bien obligés de s’en apercevoir. L’Italie a encore plus perdu de son poids dans les relations internationales. Manquant de charbon, manquant de pain, manquant de matières premières, absolument déséquilibrée par la guerre, la bourgeoisie italienne, en dépit de toute sa mauvaise volonté, n’est pas capable de réaliser dans la mesure où elle le voudrait, les droits qu’elle croit avoir au pillage et à la violence, même dans les coins de colonies que l’Angleterre a bien voulu lui abandonner.

Le Japon, en proie aux contradictions inhérentes au régime capitaliste dans une société demeurée féodale, est à la veille d’une crise révolutionnaire des plus profondes ; déjà, malgré des circonstances plutôt favorables dans la politique internationale, cette crise a paralysé son élan impérialiste.

Restent seulement deux véritables grandes puissances mondiales, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

L’impérialisme anglais s’est débarrassé de son rival asiatique, le tsarisme, et de la menaçante concurrence allemande. La puissance de la Grande-Bretagne sur les mers atteint son apogée. Elle entoure les continents d’une chaîne de peuples qui lui sont soumis. Elle a mis la main sur la Finlande, l’Estonie et la Lettonie ; elle enlève à la Suède et à la Norvège les derniers vestiges de leur indépendance ; elle transforme la mer Baltique en un golfe qui appartient aux eaux britanniques. Personne ne lui résiste dans la mer du Nord. Possédant le Cap, l’Egypte, l’Inde, la Perse, l’Afghanistan, elle fait de l’Océan Indien une mer intérieure entièrement soumise a son pouvoir. Etant maîtresse des océans, l’Angleterre contrôle les continents. Souveraine du monde, elle ne trouve des limites à sa puissance que dans la république américaine du dollar et dans la république russe des Soviets.

La guerre mondiale a définitivement obligé les Etats-Unis à renoncer à leur conservatisme continental. Elargissant son essor, le programme de son capitalisme national, - « l’Amérique aux Américains » (doctrine de Monroe) - a été remplacé par le programme de l’impérialisme : « Le monde entier aux Américains ». Ne se contentant plus d’exploiter la guerre par le commerce, par l’industrie et par les opérations de Bourse, cherchant d’autres sources de richesse que celles qu’elle tirait du sang européen, lorsqu’elle était neutre, l’Amérique est entrée dans la guerre, a joué un rôle décisif dans la défaite de l’Allemagne et s’est mêlée de résoudre toutes les questions de politique européenne et mondiale.

Sous le drapeau de la Société des Nations, les Etats-Unis ont tenté de faire passer de l’autre côté de l’océan l’expérience qu’ils avaient déjà faite chez eux d’une association fédérative de grands peuples appartenant à des races diverses ; ils ont voulu enchaîner à leur char triomphal les peuples de l’Europe et des autres parties du monde, en les assujettissant au gouvernement de Washington. La Ligue des Nations ne devait plus être en somme qu’une société jouissant d’un monopole mondial, sous la firme : « Yankee & Co ».

Le Président des Etats-Unis, le grand prophète des lieux communs, est descendu de son Sinaï pour conquérir l’Europe, apportant avec lui ses quatorze articles. Les boursiers, les ministres, les gens d’affaires de la bourgeoisie ne se sont pas trompés une seule minute sur le véritable sens de la nouvelle révélation. En revanche, les « socialistes » européens, travaillés par le ferment de Kautsky, ont été saisis d’une extase religieuse et se sont mis à danser, comme le roi David, en accompagnant l’arche sainte de Wilson.

Lorsqu’il a fallu résoudre des questions pratiques, l’apôtre américain a fort bien vu qu’en dépit de la hausse extraordinaire du dollar, la primauté appartenait encore et toujours à la Grande-Bretagne sur toutes les routes maritimes qui réunissent et qui séparent les nations ; car l’Angleterre dispose de la flotte la plus forte, du câble le plus long, et elle a une antique expérience de la piraterie mondiale. En outre, Wilson s’est heurté à la république soviétique et au communisme. Profondément blessé, le Messie américain a désavoué la Ligue des Nations dont l’Angleterre avait fait une de ses chancelleries diplomatiques, et il a tourné le dos à l’Europe.

Ce serait toutefois un enfantillage de penser qu’après avoir subi un premier échec de la part de l’Angleterre l’impérialisme américain rentrera dans sa coquille, nous voulons dire : se conformera de nouveau à la doctrine de Monroe. Non, continuant à asservir par des moyens de plus en plus violents le continent américain, transformant en colonies les pays de l’Amérique centrale et méridionale, les Etats-Unis, représentés par leurs deux partis dirigeants, les démocrates et les républicains, se préparent, pour faire pièce à la Ligue des Nations créée par l’Angleterre, à constituer leur propre Ligue, dans laquelle l’Amérique du Nord jouerait le rôle d’un centre mondial. Pour prendre les choses par le bon bout, ils ont l’intention de faire de leur flotte, dans le courant des trois ou cinq prochaines années, un instrument de lutte plus puissant que n’est la flotte britannique. C’est ce qui oblige l’Angleterre impérialiste à se poser la question : être ou ne pas être ?

A la rivalité furieuse de ces deux géants dans le domaine des constructions navales s’ajoute une lutte non moins furieuse pour la possession du pétrole.

La France qui comptait jouer un rôle d’arbitre entre l’Angleterre et les Etats-Unis s’est trouvée entraînée dans l’orbite de la Grande-Bretagne, comme un satellite de deuxième grandeur ; la Ligue des Nations est pour elle un fardeau intolérable et elle cherche à s’en défaire en fomentant un antagonisme entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord.

Ainsi les forces les plus puissantes travaillent à préparer un nouveau duel mondial.

Le programme de l’émancipation des petits nations, qui avait été mis en avant pendant la guerre, a amené la débâcle complète et l’asservissement absolu des peuples des Balkans, vainqueurs et vaincus, et la balkanisation d’une partie considérable de l’Europe. Les intérêts impérialistes des vainqueurs les ont engagés à détacher des grandes puissances qu’ils avaient battues certains petits Etats représentants des nationalités distinctes. Ici il ne saurait être question de ce que l’on appelle le principe des nationalités : l’impérialisme consiste à briser les cadres nationaux, même ceux des grandes puissances. Les petits Etats bourgeois récemment créés ne sont que les sous-produits de l’impérialisme. En créant, pour y trouver un appui provisoire, toute une série de petites nations, ouvertement opprimées ou officiellement protégées, mais en réalité vassales - l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, la Bohème, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’Arménie, la Géorgie, etc. - en les dominant au moyen des banques, des chemins de fer, du monopole des charbons l’impérialisme les condamne à souffrir de difficultés économiques et nationales intolérables, de conflits interminables, de querelles sanglantes.

Quelle monstrueuse raillerie est dans l’histoire ce fait que la restauration de la Pologne, après avoir fait partie du programme de la démocratie révolutionnaire et des premières manifestations du prolétariat international, a été réalisée par l’impérialisme afin de faire obstacle à la Révolution ! La Pologne « démocratique », dont les précurseurs moururent sur les barricades de l’Europe entière, est en ce moment un instrument malpropre et sanglant entre les mains des brigands anglo-français qui attaquent la première république prolétarienne que le monde ait jamais vu.

A côté de la Pologne, la Tchécoslovaquie, « démocratique », vendue au capital français, fournit une garde blanche contre la Russie soviétique, contre la Hongrie soviétique.

La tentative héroïque faite par le prolétariat hongrois pour s’arracher au chaos politique et économique de l’Europe centrale et entrer dans la voie de la fédération soviétique, - qui est vraiment l’unique voie de salut - a été étouffée par la réaction capitaliste coalisée, au moment où, trompé par les partis qui le dirigent, le prolétariat des grandes puissances européennes s’est trouvé incapable de remplir son devoir envers la Hongrie socialiste et envers lui-même.

Le gouvernement soviétique de Budapest a été renversé avec l’aide de social-traîtres qui, après s’être maintenus au pouvoir pendant trois ans et demi, ont été jetés à terre par la canaille contre-révolutionnaire déchaînée, dont les crimes sanglants ont surpassé ceux de Koltchak, de Dénikine, de Wrangel et des autres agents de l’Entente... Mais, même abattue pour un temps, la Hongrie soviétique continue à éclairer, comme un phare splendide, les travailleurs de l’Europe centrale.

Le peuple turc ne veut pas se soumettre à la honteuse paix que lui imposent les tyrans de Londres. Pour faire exécuter les clauses du traité, l’Angleterre a armé et lancé la Grèce contre la Turquie. De cette manière la péninsule balkanique et l’Asie-Mineure, Turcs et Grecs, sont condamnés à une dévastation complète, à des massacres mutuels.

Dans la lutte de l’Entente contre la Turquie, l’Arménie a été inscrite au programme, de même que la Belgique dans la lutte contre l’Allemagne, de même que la Serbie dans la lutte contre l’Autriche-Hongrie. Après que l’Arménie a été constituée - sans frontières définies, sans possibilité d’existence - Wilson a refusé d’accepter le mandat arménien que lui proposait « la Ligue des Nations » : car le sol de l’Arménie ne renferme ni naphte, ni platine. L’Arménie « émancipée » est plus que jamais sans défense.

Presque chacun des Etats « nationaux » nouvellement créés a son irrédentisme, c’est-à-dire son abcès national latent.

En même temps la lutte nationale, dans les domaines possédés par les vainqueurs, a atteint sa plus haute tension. La bourgeoisie anglaise qui voudrait prendre sous sa tutelle les peuples des quatre parties du monde, est incapable de résoudre d’une manière satisfaisante la question irlandaise qui se pose dans son voisinage immédiat.

La question nationale dans les colonies est encore plus grosse de menaces. L’Egypte, l’Inde, la Perse sont secoués par les insurrections. Les prolétaires avancés de l’Europe et de l’Amérique transmettent aux travailleurs des colonies la devise de la fédération soviétique.

L’Europe officielle, gouvernementale, nationale, civilisée, bourgeoise, - telle qu’elle est sortie de la guerre et de la paix ce Versailles - suggère l’idée d’une maison de fous. Les petits Etats créés par des moyens artificiels, morcelés, étouffant au point de vue économique dans les bornes qui leur ont été prescrites, se prennent à la gorge et combattent pour s’arracher des ports, des provinces, des petites villes de rien du tout. Ils cherchent la protection des Etats plus forts, dont l’antagonisme s’accroît de jour en jour. L’Italie garde une attitude hostile à la France et serait disposée à soutenir contre elle l’Allemagne, si celle-ci se trouvait capable de relever la tête. La France est empoisonnée par l’envie qu’elle porte à l’Angleterre et, pour obtenir qu’on lui paie ses rentes, elle est prête à mettre de nouveau le feu aux quatre coins de l’Europe. L’Angleterre maintient avec l’aide de la France l’Europe dans un état de chaos et d’impuissance qui lui laisse les main libres pour effectuer ses opérations mondiales, dirigées contre l’Amérique. Les Etats-Unis laissent le Japon s’enliser dans la Sibérie orientale, pour assurer pendant ce temps à leur flotte la supériorité sur celle de la Grande-Bretagne avant 1925, à moins que l’Angleterre ne se décide à se mesurer avec eux avant cette date.

Pour compléter comme il convient ce tableau, l’oracle militaire de la bourgeoisie française, le maréchal Foch nous prévient que la guerre future aura pour point de départ le point où la guerre précédente s’est arrêtée : on verra d’abord apparaître les avions et les tanks, le fusil automatique et les mitrailleuses au lieu du fusil portatif, la grenade au lieu de la baïonnette.

Ouvriers et paysans de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Australie ! Vous avez sacrifié dix millions de vies, vingt millions de blessés et d’invalides. Maintenant vous savez du moins ce que vous avez obtenu à ce prix ! »

Trotsky

Juillet 1920

Manifeste du Congrès

Le monde capitaliste et l’Internationale Communiste

« Le mouvement révolutionnaire mondial

Les années d’après-guerre sont marquées par un essor inouï du mouvement révolutionnaire. En mars 1917, se produisit le renversement du tsarisme en Russie ; en mai 1917 se développe, en Angleterre, un mouvement gréviste ; en novembre de la même année, le prolétariat russe s’empare du pouvoir gouvernemental. Je ne dissimulerai pas que, à cette époque, la prise du pouvoir dans les autres pays d’Europe nous semblait bien plus proche qu’elle n’est en réalité. En novembre 1918 se produisit le renversement des monarchies allemande et austro-hongroise. Le mouvement gréviste embrasse une série de pays d’Occident. En mars 1919, la République Soviétiste est proclamée en Hongrie. Depuis la fin de 1919, les Etats-Unis sont bouleversés par les grèves orageuses des métallurgistes, des mineurs et des cheminots. La France atteint l’apogée de sa tension politique intérieure en mai 1920. En Italie se développe en septembre 1920, un mouvement du prolétariat pour prendre possession des usines. Le prolétariat tchèque, en décembre 1920, recourt à la grève générale politique. En mars 1921 se soulèvent les ouvriers de l’Allemagne centrale, et les mineurs anglais commencent leur grève gigantesque.

L’année écoulée a été également marquée par des défaites de la classe ouvrière. En août 1920 se termina malheureusement l’offensive de l’Armée Rouge sur Varsovie. En septembre 1920 demeura sans résultats le mouvement du prolétariat Italien. Si M. Turati déclare que ce mouvement a échoué parce que les ouvriers italiens n’étaient pas mûrs pour s’emparer de l’industrie et la diriger, nous sommes obligés de constater avec regret que le mouvement italien ne s’est pas encore débarrassé de M. Turati et des turatistes. De même se termina sans succès immédiat l’insurrection des ouvriers allemands en mars 1921.

La situation économique mondiale »

Léon Trotsky (13 juin 1921)

Discours au 3e Congrès de l’Internationale Communiste

Le premier affrontement sérieux, en dehors de la Russie eut lieu en Finlande. Partie constitutive de l’empire tsariste, le grand duché de Finlande connaissait une semi-indépendance. Il possédait depuis 1905 sa propre constitution, où le suffrage universel avait donné au parti social-démocrate, en 1916, la majorité absolue au Parlement local, sans que cela change quoi que ce soit, en dehors de la journée de 8 heures, à l’ordre social existant.

Au début de 1917, la bourgeoisie finlandaise se préparait, avec la complicité du gouvernement provisoire russe, à un coup de force destiné à briser le mouvement ouvrier. La victoire de la révolution prolétarienne à Petrograd, aux portes même du pays, posa le problème du pouvoir en termes encore plus aigus. Mais les dirigeants du mouvement ouvrier finlandais n’étaient pas prêts à se battre. L’un deux, Kuusinen, qui devint plus tard l’un des grands chefs de l’Internationale stalinienne, résuma ainsi, après coup, leur état d’esprit :

« Ne désirant pas risquer nos conquêtes démocratiques, et espérant d’ailleurs franchir, grâce à d’habiles manoeuvres parlementaires, ce tournant de l’Histoire, nous décidâmes d’éluder la révolution ... Nous ne croyions pas à la révolution ; nous ne fondions sur elle aucune espérance, nous n’y aspirions pas. »

La classe ouvrière était en armes, mais le parti social-démocrate se refusait à briser l’appareil d’État de la bourgeoisie. Ce fut finalement celle-ci qui prit l’initiative, et cela avec d’autant plus de facilité que le traité de Brest-Litovsk empêchait désormais la Russie soviétique de venir au secours du prolétariat finlandais.

La guerre civile fit rage de janvier à mai 1918.

Mais malgré l’héroïsme dont firent preuve les gardes rouges finlandais, les blancs, mieux armés, mieux entraînés, bénéficiant de l’appui de l’impérialisme allemand, l’emportèrent finalement. La répression fut sans pitié. Des dizaines de milliers de prolétaires payèrent de leur vie l’incapacité, ou les trahisons, de leurs dirigeants.

Pendant ce temps, de nouveaux craquements se faisaient entendre dans l’édifice vermoulu de l’empire allemand. En janvier 1918 de grandes grèves avaient secoué tout le pays ; mais ce fut à la fin octobre que commença vraiment la révolution allemande. De nouveau, le mouvement partit de Kiel. Le 30 octobre, la flotte mutinée arborait le drapeau rouge, immédiatement soutenue par la grève des ouvriers de la ville. Comme une traînée de poudre, le mouvement se répandit dans tout le pays. Le kaiser abdiquait. Le 9 novembre 1918, du haut d’un balcon du palais impérial, Karl Liebknecht sorti de prison proclamait la République allemande, et l’avènement du socialisme.

Mais les révolutionnaires allemands, regroupés dans la ligue Spartacus, ne constituaient qu’une faible minorité. La grande masse des travailleurs et des soldats étaient encore sous l’influence du parti social-démocrate, ou du parti centriste « indépendant » qui s’était formé, avec des hommes aussi compromis que Kautsky, en 1917. Les socialistes de contre-révolution eurent l’intelligence de ne pas prendre le mouvement de front. Ils se laissèrent au contraire porter par la vague révolutionnaire, pour mieux la dominer. Et tandis que partout se formaient des conseils d’ouvriers, et des conseils de soldats, un « Conseil des mandataires du peuple » assurait le gouvernement provisoire de la république. Le titre faisait sans doute très révolutionnaire, mais dès le premier jour de son existence, Ebert, qui présidait, prenait contact avec le haut état-major.

Le prolétariat allemand n’avait pas pris les armes, renversé le kaiser, pour que l’état-major règle ses destinées. Mais il alla au combat en ordre dispersé, et partout il fut finalement vaincu.

Début janvier 1919, ce fut le premier soulèvement des travailleurs berlinois, à l’issu duquel furent assassinés, parmi tant d’autres militants spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Février vit les premières opérations des corps-francs contre-révolutionnaires, dirigées contre les conseils ouvriers de Brême et de Hambourg. En mars, le prolétariat berlinois se soulève de nouveau, et de nouveau son insurrection est noyée dans le sang. En avril, les corps-francs s’attaquent aux conseils de Magdebourg, du Brunswick, à la république des conseils de Bavière. En mai, enfin, tombent les derniers conseils ouvriers, ceux de la Saxe rouge. La contre-révolution avait triomphé en Allemagne.

Au printemps 1919, le drapeau rouge flottait également sur la Hongrie. Le 20 mars, Bela Kun avait proclamé la république des conseils ouvriers. La bourgeoisie hongroise, affolée, impuissante, s’était laissée déposséder du pouvoir sans combattre. Mais les révolutionnaires n’avaient pas rompu avec la social-démocratie, ni moralement, ni matériellement. Et lorsque le danger de la contre-révolution se précisa, sous la forme de l’intervention roumaine, la trahison de leurs alliés les laissa désarmés. Fin août, la république soviétique de Hongrie avait cessé de vivre.

Jusque-là, la vague révolutionnaire n’avait touché que des pays appartenant au camp des vaincus de la guerre. Et si l’Angleterre, la Franco et les USA avaient connu de vastes mouvements de grève, nulle part encore la bourgeoisie d’un des vainqueurs n’avait été sérieusement menacée par la révolution.

Cependant, il semblait bien, à l’été 1920, que l’heure de la révolution sonnait pour l’Italie.

Le 19 août, à la suite d’une décision patronale de rompre des négociations engagées sur les salaires, la Fédération de la métallurgie avait lancé un ordre de grève. A la tentative faite par certains patrons de faire occuper leurs usines par les carabiniers, la classe ouvrière riposta en occupant elle-même des centaines d’entreprises. Des conseils de fabrique étaient élus, qui souvent entreprenaient de reprendre la production pour leur propre compte. La vague de grèves gagnait les campagnes dans toute la plaine du Pô. La bourgeoisie italienne s’avérait impuissante de reprendre la situation en main par la force.

La classe ouvrière avait fait tout ce qu’il lui était spontanément possible de faire. Pour aller plus loin, pour briser l’appareil d’État de la bourgeoisie et construire le sien propre, il lui aurait fallu une direction décidée à aller jusqu’au bout. Mais le parti socialiste tergiversait, et alors que le problème de l’heure était celui de la prise du pouvoir, la CGT engageait des négociations avec le gouvernement... sur le principe du contrôle ouvrier sur les entreprises. Un accord fut signé sur cette base le 20 septembre, mais deux semaines s’écoulèrent encore avant que les ouvriers n’acceptent de reprendre le travail, après plus d’un mois et demi de grève.

Le plus formidable mouvement social qu’ait connu l’Italie aboutissait à un projet de loi qui ne serait d’ailleurs jamais déposé devant la chambre. Le prolétariat avait usé ses forces dans des luttes stériles, perdu confiance dans ses directions, et la petite-bourgeoise allait se tourner vers un autre sauveur. Deux ans plus tard, ce serait la marche sur Rome et le fascisme.

A la fin de l’année 1920, la révolution semblait partout refluer. En Allemagne, le putsch de Kapp et von Lüttwitz avait bien été brisé, en mars, par la grève générale, mais le jeune parti communiste avait été incapable de profiter de la situation, laissant toute l’initiative à la social-démocratie. Les détachements rouges organisés dans la Ruhr pour lutter contre Kapp furent finalement les principales victimes du rétablissement de l’ordre par les troupes du général Watter. C’était une nouvelle saignée pour les révolutionnaires allemands.

En Pologne, l’armée rouge qui avait voulu transformer la riposte à l’agression de Pilsudski en guerre révolutionnaire, après avoir atteint les portes de Varsovie, se trouvait contrainte de battre en retraite.

Cependant, en mars 1921, le Parti Communiste Allemand, à la suite de combats armés ayant éclaté entre ouvriers et forces de police dans la région de Mansfold, lançait immédiatement un appel à l’insurrection. Malgré quelques soulèvements locaux, l’ensemble du prolétariat ne bougea pas. L’ordre de grève générale lancé quelques jours plus tard en désespoir de cause ne fut guère plus suivi. L’action de mars, action volontariste déclenché par les révolutionnaires allemands pour essayer de sortir la révolution russe de son isolement se terminait par un désastre : le parti communiste interdit, un grand nombre de ses militants emprisonnés.

Grève en France en novembre 1918

La révolution spartakiste en Allemagne en 1918

Berlin aux mains des ouvriers en armes

CHRONOLOGIE

1918

8 janvier : Le dirigeant de l’impérialisme américain Wilson, qui a pris la tête des impérialismes français et anglais, proclame ses « 14 points » dont le "droit des peuples à disposer d’eux-mêmes", et la fondation de la société des nations pour contrer l’appel aux nationalités opprimées de la révolution russe dont la direction bolchevique de Lénine et Trotsky s’affirme publiquement comme le premier pas de la révolution communiste pour renverser mondialement l’impérialisme et la domination bourgeoise sur la société humaine.

Janvier 1918 : grèves en Autriche –Hongrie

28 au 31 janvier : grève ouvrière à Berlin et dans plusieurs villes ouvrières.

25 janvier-15 mai : Guerre civile finlandaise qui se termine par l’écrasement militaire des comités populaires et communistes par les troupes blanches.

Mars-mai : Grèves à Paris et Saint-Étienne.

Mars : formation des armées blanches contre la révolution russe.

25 octobre : Trois partis d’opposition, le parti radical, le parti social-démocrate et le parti d’indépendance du comte Károlyi forment en Hongrie le Conseil national.

30 octobre : Début de la Révolution allemande. La marine allemande se mutine à Kiel.

Révolution à Vienne et chute de la monarchie austro-hongroise.

Le Conseil national hongrois est porté au pouvoir par la « révolution des Asters ». Début du gouvernement de coalition du comte Mihály Károlyi en Hongrie.

31 octobre : Allemagne : Le Conseil des ministres se prononce pour l’abdication de Guillaume II d’Allemagne.

4 novembre : Fondation du parti communiste hongrois dirigé par le journaliste proche de Lénine, Béla Kun.

5 au 9 novembre : vague révolutionnaire en Allemagne portée par des conseils ouvriers et soldats.

7 novembre : Allemagne : Kurt Eisner prend la tête d’un conseil d’ouvriers et de soldats à Munich et tente de fonder une Confédération des États du Sud. Fuite du roi de Bavière.

9 novembre : Révolution à Berlin, abdication du Kaiser Guillaume II face à des insurrections qui enflamment le pays. Le social-démocrate Friedrich Ebert forme le nouveau gouvernement qui se prétend « conseil des commissaires du peuple » pour imiter le nom du gouvernement russe et cacher qu’il s’agit d’un gouvernement bourgeois contre-révolutionnaire. Fin de l’Empire allemand, proclamation de la république.

10 novembre : Allemagne - Formation d’un conseil suprême des conseils d’ouvriers et de soldats. L’empereur Guillaume II s’enfuit aux Pays-Bas.

12 novembre : Charles Ier d’Autriche renonce au pouvoir sans abdiquer. Proclamation de la république allemande d’Autriche. Le droit de vote est accordé aux femmes en Autriche.

12 novembre-14 novembre : Grève générale en Suisse, 250 000 ouvriers se mettent en grève, le Conseil fédéral répond par la force en envoyant l’armée.

14 novembre : En Pologne, Józef Piłsudski obtient les pleins pouvoirs du Conseil de régence et met en place la terreur blanche.

16 novembre :

Proclamation de la République démocratique hongroise, indépendante de l’Autriche-Hongrie. Le gouvernement Károlyi prend des mesures radicales pour démocratiser le pays et alléger la condition ouvrière et paysanne.

Suffrage universel en Roumanie.

18 novembre : Déclaration d’indépendance de la Lettonie. Les troupes bolchéviques s’emparent de Rīga et remplacent le gouvernement letton modéré par un régime prosoviétique. Guerre civile (1918-1920).

4 décembre : formation des corps francs allemands qui vont écraser la révolution ouvrière et les révolutionnaires.

23 et 24 décembre : combats armées entre ouvriers et armée allemande à Berlin.

26 décembre : Manifestations ouvrières à Bucarest. La police tire sur la foule, faisant plus de cent morts et de nombreux blessés.

Proclamation de la république hongroise des soviets

1919

1er janvier : Fondation du parti communiste d’Allemagne (KPD) ou Ligue Spartakus.

5 janvier :

• Création du Parti des travailleurs allemands, qui devient en 1920 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP).

• Début de l’insurrection spartakiste menée par les dirigeants berlinois du parti social-démocrate indépendant, les délégués révolutionnaires et les spartakistes. L’insurrection est écrasée par le ministre social-démocrate de la Reichswehr Gustav Noske et par les corps francs. Une république soviétique est proclamée à Brême en janvier. Elle dure quatre semaines.

6 au 12 janvier, les corps francs organisés par le haut Etat-Major et la direction « socialiste » de l’Etat assassinent les conseils ouvriers à Berlin.

15 janvier : Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés par des membres de la garde montée.

21 janvier : Début de la guerre d’indépendance irlandaise. Affrontements en Irlande entre troupes britanniques et forces nationalistes (1919-1922).

31 janvier : Battle of George Square. Charge de la police à Glasgow lors d’une grève pour la réduction du temps de travail.

Crise sociale au Royaume-Uni : 146 millions de journées de travail perdues pour cause de grèves entre 1919 et 1921. La vague de grèves des mineurs, des cheminots, des dockers et des employés des transports pour des augmentations de salaires, influencée par la révolution russe, a été limitée, canalisée puis arrêtée grâce à la collaboration des dirigeants syndicalistes Hodges, Thomas et Bevin.

Février : Allemagne - grève dans la Rhur. Les corps francs font la tournée des villes allemandes et y assassinent les conseils ouvriers.

21 février : Assassinat du dirigeant social-démocrate des Conseils de Bavière, Kurt Eisner, à Munich.

2 mars : L’extrême gauche est, de nouveau, maîtresse de Munich. Des grèves ont éclaté à Madrid, Barcelone et Valence.

3 mars : À l’appel du Parti communiste allemand, les conseils ouvriers de Berlin déclenchent une grève générale. Le ministre de la Reichswehr proclame l’état de siège suivi le lendemain par des affrontements entre les manifestants et l’armée. Le plus grand trouble continue à régner à Munich. La République des Conseils a été proclamée à Brunswick L’état de siège a été proclamé à Madrid.

4 mars : Le gouvernement allemand, qu’effraie de plus en plus la tournure prise par les événements, vient de lancer une proclamation pour dénoncer le péril d’anarchie. La grève générale semble imminente à Berlin. Trente-quatre villes de l’Allemagne centrale sont déjà en grève. Les troupes gouvernementales sont rentrées dans Halle.

Le gouvernement espagnol met à l’étude un vaste programme de réformes sociales pour faire face à la montée ouvrière révolutionnaire.

5 mars : La grève générale menace en Espagne.

7 mars : Les batailles de rues continuent à Berlin où les tanks circulent pour abattre les barricades. Le nombre des grévistes augmente dans la capitale.

9 mars : Les combats de rue, se poursuivent à Berlin. Le gouvernement d’Ebert se dit maître du centre de la ville, mais les spartaciens résistent dans les faubourgs.

10 mars : Allemagne - La grève de Berlin est terminée. On compte qu’au cours des récentes batailles de rues, dans la capitale allemande, il y a eu 1.000 morts et blessés. Les indépendants essaient de se rapprocher des spartaciens. Le travail a repris dans les mines de l’Allemagne centrale.

11 mars : Allemagne - Les combats, qui ont continué à Berlin, ont été très sanglants. On parle de 1.000 à 1200 morts et blessés. Des tanks et des avions ont participé à la lutte.

12 mars : Allemagne - Les combats n’ont pas encore cessé dans les faubourgs de Berlin. Ebert est rentré dans la capitale. Le siège du Grand Conseil ouvrier de Berlin est occupé par la troupe. La répression fait près de 1 200 victimes.

15 mars : La bataille de rues n’est pas finie à Berlin où les insurgés garderaient encore un faubourg. Noske, ministre de la Guerre, a prononcé un discours pour flétrir les spartaciens. De nouvelles grèves sont en perspective outre-Rhin. L’état de siège a été proclamé dans plusieurs villes de l’Allemagne centrale.

16 mars : L’ordre à Berlin reste précaire. Les fusillades d’insurgés y continuent. Un mouvement se manifeste dans la région de Cologne, en faveur de la création d’une république occidentale allemande.

17 mars : Les combats diminuent à Berlin.

Mars : fondation de l’internationale communiste ou troisième internationale.

22 mars : les dirigeants syndicaux anglais décommandent la grève générale…

23 mars : Fondation à Milan, des Faisceaux italiens de combat (Fasci Italiani di Combattimento), par des Arditi, des interventionnistes de gauche, des nationalistes et des futuristes, dont Benito Mussolini. Ces groupes paramilitaires formeront l’embryon du parti fasciste.

25 mars : France - Création des conventions collectives.

Un gouvernement communiste s’est constitué à Budapest - les fractions socialistes ayant opéré leur fusion. Il a lancé une proclamation pour dire qu’il réalisera le socialisme. Il a télégraphié un message à Lénine pour lui demander une alliance et Lénine l’a félicité.

26 mars Le gouvernement révolutionnaire de Budapest a édicté un certain nombre de mesures. Il annonce en particulier la séparation de l’Eglise et de l’Etat et la formation d’une armée rouge. D’après les nouvelles informations qu’on reçoit, le passage de l’état ancien à l’état nouveau ne s’est pas opéré sans effusion de sang.

La grève générale a éclaté à Barcelone.

28 mars : L’état de siège a été proclamé en Bohême.

29 mars : La tentative contre-révolutionnaire se prépare en Hongrie. Grève des chemins de fer à Vienne (jusqu’au 31 mars). Grèves minières du pays de Galles

3 avril : Allemagne - Des troubles sanglants ont éclaté à Francfort-sur-Mein où quatre cents arrestations ont eu lieu. Il y a des morts et des blessés. La grève générale recommence dans le bassin houiller de Westphalie. Les extrémistes ont obtenu la majorité aux C. O. S. de Brunswick

4 avril : De nouveaux troubles ont éclaté en Allemagne. Il y a grève générale à Stuttgart, où l’état de siège a été proclamé. La situation est grave dans le bassin de la Ruhr. Des troubles sanglants ont eu lieu à Francfort.

5 avril : Allemagne - Grève générale des mineurs dans le bassin de la Ruhr..

7 avril : Tentative de révolution communiste en Bavière. Proclamation de la première république des conseils soviétiques de Bavière.

13 avril : deuxième république des conseils de Bavière.

Avril : mutineries de la flotte française de la mer Noire qui intervenait contre la révolution russe.

15 avril : Des batailles de rues ont eu lieu à Dusseldorf et à Brunswick.

16 avril : Des désordres se sont produits à Milan.

18-19 avril : A la suite de troubles qui se sont produits à Milan, des grèves ont éclaté dans plusieurs villes d’Italie, entre autres, à Turin et à Bologne.

20 avril : Les combats ont commencé près de Munich entre les communistes et Ies troupes d’Hoffmann.

22 avril : Occupation temporaire de la Rhénanie par les troupes françaises. Les combats ont commencé à Munich. Ils ont été défavorables aux troupes du gouvernement de Bamberg et favorables aux révolutionnaires.

23 avril : France - Une loi fixe la durée du travail à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine. Allemagne : les troupes gouvernernentales bavaroises ont repris Augsbourg.

26 avril : La révolution hongroise est prise en tenailles entre l’armée tchécoslovaque et l’armée roumaine. Les combats se poursuivent aux abords de Munich.

27 avril : Les escarmouches continuent dans Munich.

28 avril : Les forces prussiennes entrent en Bavière pour écraser l’insurrection déclenchée le 7 avril.

1er mai : France - Manifestation C.G.T., atmosphère d’émeute à Paris. La ville est quadrillée par la troupe lors de la grève du 1er mai (2 morts).

3 mai La bataille se déploie autour de Munich, et les troupes de Noske ont pénétré en Bavière.

5 mai : Munich est tout entière aux mains de l’armée d’Hoffmann. Plusieurs chefs communistes ont été fusillés.

11 mai : Allemagne : les corps francs prennent Leipzig.

28 mai : fin de la grève générale dans la Rhur.

Allemagne - Les forces gouvernementales d’Hoffmann ont commencé l’assaut de Munich. De nombreuses arrestations de socialistes ont eu lieu à Nuremberg.

Printemps : Italie - Série de grèves sauvages dans les villes provoquées par la vie chère. Des centaines de magasins et de dépôts de vivres sont pillés à Forlì, Milan et Florence, où se constitue une république des Soviet qui dure trois jours.

10 juin au 13 juin : France - Grèves dans la métallurgie.

17 juin : De nouveaux troubles se sont produits à Zurich.

17 juin : Des troubles sanglants ont eu lieu à Vienne. Il y a des morts et des blessés.

20 juin : Allemagne – Début de la grève des cheminots.

25 juin : Grèves des transports à Paris.

28 juin : Signature du Traité de Versailles qui partage le monde entre les grandes puissances vainqueurs de la guerre mondiale, aux dépens en particulier de l’Allemagne et de l’empire ottoman.

3 juillet : Allemagne – fin de la grève des cheminots.

Juillet : Italie - Dans le Latium, dans le Sud puis dans la vallée du Pô, les paysans revenus du front occupent, drapeau rouge en tête, les terres des latifundia. Le gouvernement Nitti autorise l’occupation des terres en échange de garanties de mise en culture. Fermiers et braccianti (journaliers) s’organisent en coopératives et en syndicats pour négocier leurs salaires. Le parti populaire italien de don Sturzo prend en charge les nouveaux groupements. La superficie des terres « occupées » ne dépasse pas 180 000 ha, mais cela suffit pour que les agrariens mettent en place des milices privées pour récupérer leurs terres.

1er août : Liquidation de la république hongroise des conseils ouvriers et soldats.

5 octobre : Italie - Ouverture à Bologne du 16e congrès socialiste italien : le parti, qui compte 200 000 adhérents, décide d’adhérer à la IIIe Internationale.

9 octobre : Italie - Ouverture à Florence du premier congrès des Faisceaux de combat : Mussolini se prononce en faveur de la participation aux élections et de l’alliance avec les groupes interventionnistes de gauche.

Grève des cheminots de France en 1920

1920

14 janvier : En Sibérie, l’amiral Koltchak, commandant en chef des Armées blanches, est arrêté et livré aux bolcheviks.

16 janvier : Les Alliés mettent fin au blocus de la Russie bolchevique.

En février : France - vagues de grèves des mineurs et des cheminots (février-mai).

13 mars : Putsch de Kapp. Le général von Lüttwitz et Wolfgang Kapp tentent un putsch réactionnaire en Allemagne.

14 mars : Une grève générale fait échouer la tentative de putsch de Kapp.

22 mars : fin de la grève générale : les dirigeants syndicalistes et social-démocrates sauvent l’Etat bourgeois une nouvelle fois…

Italie - Reprise des grèves au début de l’année. En août, plusieurs centaines d’usines sont occupées.

1er mai : France - A l’initiative de la CGT, la Fédération des cheminots tente en vain de déclencher une grève générale.

Juillet : France - Scission CGT-CGTU (proche du PC).

Juillet : deuxième congrès de l’internationale communiste

13-25 août : L’Armée rouge est refoulée devant Varsovie par les Polonais aidés par la mission militaire française commandée par le général Weygand.

8 septembre :

Italie - Les ouvriers occupent les usines et procèdent à l’élection de « conseil d’entreprise ». Giolitti ne fait pas appel à la force et laisse le mouvement s’essouffler.

19 septembre : Italie - Les représentants des ouvriers signent à Rome un document qui reconnaît le principe du contrôle ouvrier, mais qui restera lettre morte.

7 novembre : Défaite définitive des armées blanches du général Piotr Vrangel en Crimée. 146 000 personnes dont 70 000 soldats sont évacuées en trois jours par bateaux vers Constantinople.

Novembre-décembre : Alliance entre les industriels, banquiers et agrariens, adeptes d’une contre-révolution préventive, et les fascistes, dirigée contre les socialistes et les syndicalistes de la CGL (automne). Les escouades (squadre) fascistes passent à l’action violente, d’abord contre les paysans et les organisations rurales (bourse du travail, coopératives, ligues agraires). La police n’intervient pas, sauf quand se manifeste un début de résistance de la part des paysans. L’assassinat d’un conseiller municipal fasciste à Bologne provoque des affrontements sanglants entre fascistes et socialistes.

Le 20 décembre, à Ferrare, les fascistes émiliens, rassemblés dans la ville, s’adonnent à de violentes représailles. Giolitti profite de la situation pour dissoudre les municipalités socialistes d’une centaine de villes (Ferrare, Bologne, Modène…).

1921

21 janvier : fondation du parti communiste italien

Mars : Combats en Allemagne centrale et « action de mars » du parti communiste allemand

Avril – juin : Grève des mineurs britanniques

LA VAGUE REVOLUTIONNAIRE EN EUROPE 1918-1920

La classe ouvrière dans la révolution irlandaise

La révolution russe de 1917 et la vague révolutionnaire en

Europe

La révolution russe vue par Rosa Luxemburg

La révolution allemande de 1918-19

La révolution hongroise de 1919

La révolution italienne de 1919

Pourquoi la vague révolutionnaire de 1917-1920 en Europe a échoué ?

En 1918, le premier ministre anglais Lloyd George écrivait à Clémenceau, chef du gouvernement français :

« Toute l’Europe est remplie d’un esprit révolutionnaire. Il existe parmi les travailleurs un sentiment profond non seulement de mécontentement mais de colère et de révolte contre les conditions de l’avant-guerre. Tout l’ordre existant, dans ses aspects politiques, sociaux et économiques, est mis en question par la masse de la population d’un bout à l’autre de l’Europe. »

Le journal Times du 19 juillet 1918 écrivait :

« L’esprit de désordre domine le monde entier. De l’Amérique à l’ouest jusqu’à la Chine, de la mer Noire à la mer Baltique, aucune société, aucune civilisation n’est assez assurée, aucune constitution assez démocratique pour se dérober à son influence néfaste. Partout existent des signes montrant que les liens élémentaires de la société sont déchirés et décomposés par une longue fatigue. »

Les révolutions prolétariennes éclatent à la fin de l’année 1918 en Allemagne, en Autriche et dans toute l’Europe orientale et centrale.

Le 14 janvier 1918, des ouvriers autrichiens se mirent en grève pour exiger une paix « sans annexions ni contributions de guerre » et un meilleur ravitaillement. Ils constituèrent à Vienne un conseil ouvrier avec lequel le gouvernement fut contraint de traiter. À Berlin, le 28 janvier 1918, près de 400 000 ouvriers et ouvrières cessèrent le travail. Dans les usines, on procéda à l’élection de délégués qui constituèrent un comité central de grève et formulèrent des revendications précises : paix sans annexions, amélioration du ravitaillement, rétablissement des droits et libertés publics, libération des prisonniers politiques. Partout, suivant l’exemple des travailleurs russes, des conseils se formaient. Mais après un moment d’affolement, début février 1918, les autorités allemandes reprirent le dessus et la répression s’abattit.

Les marins de Kiel, qui craignaient que leurs officiers n’envisagent une dernière sortie meurtrière, un baroud d’honneur, s’insurgèrent le 3 novembre 1918.